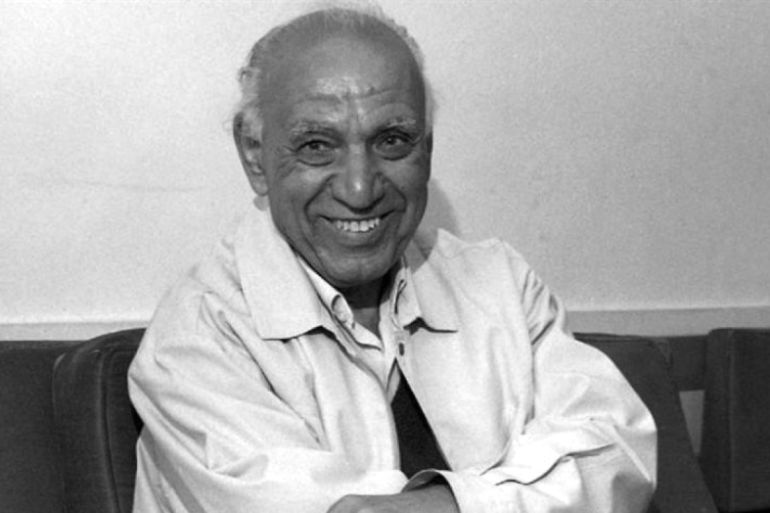

صلاح أبو سيف.. سينما النهايات القلقة

يبدو مشهد النهاية في فيلم صلاح أبو سيف تأليفا وإخراجا (البداية) إنتاج 1986، كأنه خارج سياق الفانتازيا التي قدّمها طوال الفيلم، إذ يبدو مشهد وصول طائرة الإنقاذ إلى مكان توهان الأبطال مقحما على الحكاية كلها، وبدا مشهد الثورة لسكان الواحة على (نبيه بيه) هو نهاية الفيلم الطبيعية، بعد ما استبد بالواحة وسيطر عليها بطرق متعددة سواء بالاستغلال أو القمع أو التحايل والرشاوى، وقد عبّرت تقليدية مشهد هبوط الطائرة عن وجهة نظر صلاح أبو سيف حين لا يمتلك يقين الحل وحينما يقترن الحل بما ليس بيده.

رغم أن فكرة الفيلم قائمة على الفانتازيا، فإن تلك النهاية هي المُثلى مع نهايات أخرى قدّمها أبو سيف رائد الواقعية المصرية في السينما، وهي ما يمكن أن أطلق عليه “النهاية القلقة”، تلك التي ارتبطت عند أبو سيف بأفلام التغيير الاجتماعي أو الثوري، وتحديدا في أربعة أفلام هي (الفتوة) إنتاج 1957 و(القاهرة 30) إنتاج 1966 و(القضية 68) إنتاج 1968 و(البداية) إنتاج 1986.

نهايات الأفلام الأربعة لا تنتمي إلى فكرة النهايات الحاسمة المعتادة في السينما خاصة في الخمسينيات والستينيات بمصر، حيث ينتهي الفيلم بانكسار الشر وانتصار الخير والزواج السعيد، كما لا يمكن تصنيفها نهاية مفتوحة تماما، بما يعني أن تكون أمام اختيارات متعددة، هي تقترب من تلك النهايات، لكنها أقرب إلى النهاية القلقة المتوترة الدالة على عدم اليقين في المستقبل، خاصة أنها تعتمد على تغييرات اجتماعية وسياسية. يبدو أبو سيف المفكر والمثقف والمخرج كأنه لا يضمن حدوثها، أو ليس لديه يقين بها.

الفتوّة أو المُفتري.. دورة لا تنتهي

للسوق قوانينه، هكذا يأتينا الفيلم الذي كان مفتاح عالم أبو سيف الحقيقي في الواقعية المصرية، ورغم بدايات تقترب من تلك الواقعية، فالسوق ليست متاحة للجميع، وهناك قوى خفية تدير المنظومة، لا يصل إليها أي شخص، قواعد يدركها من يقع عليه الاختيار ليكون المتحكم في هذه السوق، هذا الفتوة أو المُفتري -كما أفهم من الفيلم- له أعوانه، من يدفع لهم ويسهّلون له الحصول على السلطة والنفوذ، أما إذا حاولت الجموع المطحونة صناعة ملك للسوق لا يبتز ولا يسرق ولا يتحكم في السلع أو البشر، فلا يمكن هذا دون الذهاب إلى هؤلاء المتحكمين في المحتكرين أو الفتوات.

تبدو هذه قصة فيلم الفتوة بما فيها من رمزية كانت إحدى وسائل أبو سيف في إنتاجه الراقي، وبداية الفيلم هي نهايته، مشهدان بالتفاصيل نفسها مع اختلاف الممثلين بما يعني أن الدورة مستمرة، ولا نهاية محسومة رغم حضور القانون ممثلا في ضابط الشرطة، والأهالي ممثلين في التجار والمستهلكين. ربما كانت الفكرة بشكل سليم عند المخرج وفي السيناريو -الذي شارك في كتابته نجيب محفوظ مع أبو سيف والسيد بدير- أن تلك الدورة مستمرة، يذهب متحكم ليأتي متحكم آخر، ليصبح لعبة في يد عالم خفي (لا يراه العامّة) يصنعون من يمثلهم مرة أخرى.

هذه النهاية ليس لها ضامن في عقل صناع الفيلم ووجدانهم، فلا يقين بتغيير في المجتمع الجديد الذي بدأ من سنوات قليلة مضت على بدايته.

تلك النهاية التي صاحبت فيلمه (القاهرة 30) فبطل الفيلم الذي يبشر بعالم العدل والحرية والمساواة في (القاهرة الجديدة) -قصة نجيب محفوظ أيضا- يحمل منشورات الثورة أو منشورات الوعي بالمجتمع الجديد، وهو مريض ومطارد من المنظومة الأمنية، يقذف بتلك المنشورات بين جموع الشعب في الأماكن الشعبية، وهو يجري خوفا من المطاردة، وينتهي الفيلم بكلمة مكتوبة (بداية جديدة)، هل فعلا هي بداية جديدة؟ وإذا تأملنا تاريخ إنتاج الفيلم -وله دلالته- نجده بعد 14 عاما من قيام ثورة يوليو 1952، هل نجح ما خطط له بطل الفيلم؟ هل تحققت أحلامه في العدالة والمساواة بعد هذه السنوات من الثورة التي عاش يحلم بها أم إن المجتمع في حاجة إلى بداية جديدة بعد تلك الأعوام؟

نهاية قلقة أيضا، يسمّيها بعض السينمائيين النهاية المفتوحة، واسمّيها “القلقة” فهي تعتمد على الفكر المجتمعي الجمعي، ولا تقف عند قرار أو مناشدة صانع القرار، ولذا لا يحسمها المخرج الفاهم المنتمي إلى اليسار المصري وصاحب التوجه السياسي المعروف، نهاية تتطلب منك المشاهدة بصورة دقيقة.

(القضية 68).. ابنيها من جديد

زاد الشرخ بما لا يسمح بالترميم، هكذا بدت الصورة أمام صلاح أبو سيف في عام ثورة الجامعة المصرية التي تطالب بمحاسبة المسؤول عن هزيمة يونيو/حزيران 1967، فلم يعد أمام عم (منجد) صاحب العمارة ورئيس اللجنة الشعبية في الحي سبيل سوى هدم العمارة التي يقطنها كثير من السكان، وإعادة بنائها مرة أخرى على أسس سليمة وعلمية وتحت إشراف مهندسين، حيث أصبح لا يجدي معها ترميم عامل بناء ولا مقاول لا يُفرّق بين شرخ سطحي وآخر عميق.

الصراع في الفيلم بين شباب يريد بناء تنظيم يعبّر عن التغيير في المجتمع، وأصحاب ركوب الموجة أيّا ما كان توجهها، هؤلاء الذين لا يرون في التغيير سوى مصالحهم الخاصة. هذا الصراع بين الباحثين عن تغيير في جذور البنية المجتمعية من أجل ثورة حقيقية حتى لو استلزم الأمر الهدم والبناء من جديد، وأصحاب نظرية التغطية على العيوب بالترميم أو إغفالها أو الردم عليها.

أمام هذا الصراع يقف عم (منجد) صاحب العمارة، يحاول التوازن بين قديم وحديث والخلط بين ماء وزيت لا يختلطان أبدا مستخدما كلمة (بالهداوة)، تذكرني الكلمة بما حدث بين شباب يناير الثوري، والجيل السابق من أبناء السبعينيات وما قبله، الجملة نفسها التي قيلت لشباب يناير (بالهداوة)، فأفسدت الثورة وقضت عليها بمسار سياسي كان يستلزم بناءً قبله، فخسر الجميع وانهار الحلم، هكذا أودت نفس الكلمة بعمارة عم منجد التي انهارت على رؤوس الجميع لأن الترميم غير نافع.

ذاع في القصة التي ألّفها الكاتب اليساري لطفي الخولي الجملة الشهيرة في الفيلم والمسرحية التي نتجت عن القصة نفسها (أقفل الشباك ولّا أفتحه)، وقد حل تلك القضية (منجد) بطل الفيلم في النهاية حينما صرخ (افتحوا كل الشبابيك). وفي ظني أن الجملة الأخطر، تلك التي صرخ بها أطفال الحارة وراء الطبيب في منتصف الفيلم (هدّها يا عم منجد.. وابنيها من جديد)، فالترميم ليس مجديا، والبناء لا بد أن يتم بقواعد العلم والحرية والإخلاص، ولا يمكن لقديم تعفن أن يبدأ حياة جديدة قوامها قيم بعيدة كل البعد عن هذا القديم.

ينتهي فيلم (القضية 68) بانهيار العمارة التي تفسخت وأصبحت شروخها لا تحتمل، ولا ندري هل بناها عم (منجد) من جديد، أم تركها كومة تراب، أم حاول بناءها فوقف من يتحكمون في سوق الخضار أمامه، ليأتوا بآخر يرمم مرة أخرى. نهاية قلقة في ذلك العام لكن نتيجتها عشناها بكل تفاصيلها الحقيقية وليست السينمائية، فهي تعبير قلق ونهاية قلقة من نهايات صلاح أبو سيف!