“البوتس”.. صناعة الوهم (1) التلاعب بالرأي العام

تنجذب منصات التواصل الاجتماعي إلى الأرقام كما تنجذب الفراشة إلى لسان النار!

هذه الحقيقة الافتراضية تعرفها الحكومات جيداً، وتراعيها الشركات في معاملاتها، ويحفظها “المؤثرون” عن ظهر قلب! فالأرقام عصب الحياة، ليس في لغة الاقتصاد فحسب، بل في يوميات روبوتات الإنترنت، “البوتس”، على المنصات الاجتماعية.

فإنْ كنتَ ممن لا تعنيهم الكثرة، ويغلِّبون الكيف على الكم، ويُعجبون بالمكتوب لا شهرة الكاتب، فأنتَ، عقبةٌ في طريق الشركات الكبرى وأسياد “الدعاية المُضللة”.

روبوتات الإنترنت، أو البوتس، هي تطبيقات تُبرْمج لأداء مهامٍ مُحددة على الشبكة العنكبوتية. من أدوارها جمع معلومات مستخدمي موقعٍ ما، كأن نعرف ما الذي يقرؤه الشباب على موقع إخباري، أو أن نتلقى إجابةً في نافذة موقع صغيرة أسفل الشاشة، مدخلةٍ مُسبقاً، عن سؤال: هل على كوكب المريخ ماء؟

في حال منصات التواصل الاجتماعي، فنراها عندما نقرأ شتائم يعفّ اللسان عن ذكرها، أو سيلاً من الثناء على مسؤول حكومي لم يفعل شيئاً سوى تهجير مواطنيه! وحين نصل إلى صورة افتراضية زاهية تُخالف الواقع المُر، فنحن حتماً في مملكة “البوتس”.

في حديثه إلى “الجزيرة” حدد مارك أوين جونز، الباحث في دراسات الشرق الأوسط بجامعة إكستر البريطانية، أربعة مؤشرات تميّز حسابات “البوتس” على “تويتر”: “تاريخ إنشاء الحسابات، وإدارتها من جهاز كمبيوتر، والمُعرّفات، وصور الحسابات الشخصية.

إنشاء حسابات كثيرة في يوم واحد، للتغريد حول موضوعٍ محدد، دون أن يكون لهذه الحسابات الوليدة أي تفاعل مع مواضيع أخرى، أو حسابات حقيقية، يشير إلى سمة مشتركة في كل المعارك الإلكترونية التي كانت حسابات البوتس وقودها.

كما أن تغريد هذه الحسابات من جهاز كمبيوتر، بدلاً من الأجهزة الذكية، يمكن أن يساعدنا على تصنيفها حسابات غير “حقيقية”، نظراً لسهولة إدارة حسابات “البوتس” من جهاز الكمبيوتر.

أما المؤشر الثالث فهو مُعرِّف الحساب؛ فإذا رأيتَ المُعرِّف يحوي الحد الأقصى من الأرقام والأحرف على نحو عشوائي، فهذا دليل على وجود “مولد إلكتروني” يُنتج معرفات بلا رابط منطقي أو أسماء ذات معنى.

أضف إلى ذلك ما تقوله الصور الشخصية لحسابات “البوتس”، فهي، عادة، لشخصيات عامة أو تفتقر إلى الجودة العالية”.

البوتس السياسي رفيق الدعاية (Propaganda)، كأنهما خُلقاً من رحمٍ واحدة. فكلاهما يسعى إلى التأثير في الرأي العام وإقناعه بأخذ اتجاه فكري محدد، ولا بأس في عُرفيهما، بتزيين القبيح وتقبيح الحسن، وصولاً إلى تحقيق هدف نفسي تُتخذ القرارات بناءً عليه.

تاريخ الدعاية أقدم، وهناك من الباحثين من أعاده إلى الإغريق، حين كان يُسمى غيرهم بالبرابرة، أي الذين لا يتحدثون الإغريقية. كما أن كتاب أفلاطون “الجمهورية” وضع أسس الرقابة على الأعمال التي تُلقى على الجمهور، وأباح للحُكّام أن يلجأوا للخداع كجزءٍ أصيل من العملية الديموقراطية.

أما الدعاية في وجهها المعاصر، فتتخذ التكرار منهجاً نفسياً، بموجبه تكون الكذبة المُكررة على لسان المسؤولين، وأجهزة الإعلام الرسمية، والمثقفين الموالين “حقيقة” شعبية لا يُسمح بتحديها. وهي “حقيقة” لا تكتسب هذه الصفة إلا إذا حلّت ضيفاً يومياً، أو شبه دائم، بحيث تبدو مألوفة وسهلة الفهم بعد تكرارها لفترة طويلة من الزمن.

فهي تبدأ، كما تشير الدراسات، عبر إيمان الأقران بها، ثم تمضي إلى أفراد العائلة الذين يتناقلونها، دون وعي، عبر الأجيال. إضافة إلى أن الرسالة الدعائية ينبغي أن تكون مصحوبة بشعارات مشحونةٍ بعواطف جيّاشة تُيسر على مُعدِّ الرسالة حشد أكبر قدر ممكن من المؤمنين بها.

غادرت الدعاية أثوابها القديمة، ولبست، على “تويتر”، أثوابا ينقلها “البوتس” من وسم (هاشتاج) إلى آخر؛ فتارةً يُنشيء البوتس وسماً يجد فيه بعض المشاهير فرصة للتفاعل مع مُستخدمين كُثر، أو للحصول على مُتابعين جُدد، فيغردون فيه. وسمٌ كهذا يُتوقع له أن يصل إلى مرتبة متقدمة في سلم الوسوم الأكثر رواجاً على “تويتر”.

وتارةً أخرى، ينُشيء حسابٌ “موالٍ” (أي troll وهو “الموظف” الذين يدير “البوتس”) وسماً ما، فيُسرع البوتس إلى التغريد فيه، لرفعه في دقائق إلى الوسوم الأكثر تفاعلاً ونشاطاً في المنطقة الجغرافية المُستهدفة؛ ” لاحظنا ذلك بعد بداية الأزمة الخليجية الراهنة”، يقول إليكسي إبراهامز الباحث في جامعة تورنتو في حديثه إلى “الجزيرة”. ويضيف:” تحت وسم “#نطالب_بإغلاق_قناة_الخنزيرة”، رأينا نشاطاً مكثفاً للبوتس على تويتر، إلى حد أن معدل التغريد كان 800 تغريدة في الدقيقة. وخلال نصف ساعة فقط، كان الوسم هو الأكثر رواجاً في منطقة الخليج”.

ملاحظة إبراهامز تضعنا في قلب عالمنا الافتراضي هذه الأيام؛ عالمٌ جديد يُراد فهمه. لذلك سعينا إلى لقاء أحد “محترفي البوتس”، لنعرف كيف تُدار شبكات “البوتس” على منصات التواصل الاجتماعي؛ وبعد محاولات حثيثة، وأخذ ورد، وافق أحد مسؤولي حسابات التواصل لقناة تلفزيونية سعودية على لقاء “فريق الجزيرة”، والإجابة باختصار عن طبيعة عمله في إدارة حساب هذه القناة على “تويتر”، شريطة ألا نُشير إلى اسمه أو جنسيته أو اسم القناة التي يعمل بها.

“لكَ ما أردت”، أجبناه، ثم قال: “مهمتي هي في توفير عدد كبير من الحسابات على “تويتر”، لتعيد تغريد الفيديوهات التي ينشرها الحساب الأصلي للقناة.

في البدايات، استخدمت برنامجاً حاسوبياً اسمه “Macro Recorder”، وهو برنامج يعين المستخدم على أداء عمليات مُعقدة في أسرع وقت وأقل جهد ممكن. كان لديّ أربعة حسابات على تطبيق يُسمى “TweetDeck”، وهو عبارة عن لوحة تحكم للحسابات التي أديرها. بدأت عام 2015 بـ 400 حساب، وكل ذلك استغرق مني أسبوعاً واحداً فقط.”

باحثٌ على دراية بعمل هذا المسؤول عن منصات التواصل للقناة السعودية، أكد لنا أن ما طوّره الأخير من برامج كان كفيلاً بإنشاء أكثر من 8000 حساب وهمي إلى يناير/ كانون الثاني 2017.

ولمعرفة المزيد عن هذا العالم، تمكن “فريق الجزيرة” من لقاء مهندس مغربي، يبلغ من العمر 26 عاماً، ودخل عالم الحسابات الوهمية منذ أن كان طالباً جامعياً. ازدهرت تجارته، فشكَّل فريقاً ليتمكن من تلبية الطلبات المتزايدة على “تويتر” و”انستغرام”.

في حواره مع “الجزيرة” كشف المهندس عثمان أن لديه برنامجاً يستخدم معه أوامر برمجية خاصة به لإنشاء الحسابات، وأن هذه الأوامر البرمجية ليس من السهل على تويتر اكتشافها؛ أما إذا أراد المشتري أن تتابعه حسابات أشخاص حقيقيين، فالفريق يستطيع توفير ذلك له عبر نشر إعلانات على موقعي “غوغل” أو “فيسبوك”.

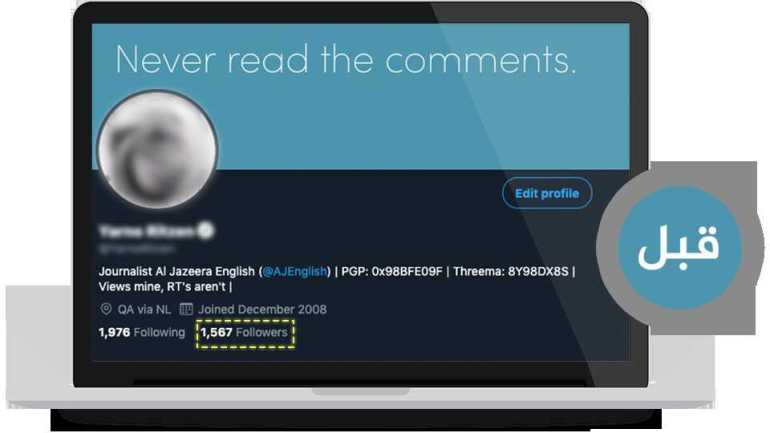

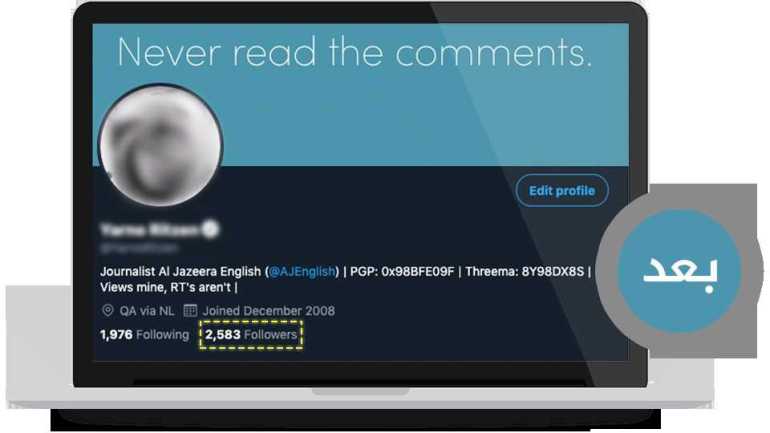

يستطيع فريق عثمان إنشاء 2000 حساب كل يوم، لقاء مبلغ زهيد. لذا لم نجد ضيراً في تجربة ما عرضه علينا: تزويد حساب شخصي في “تويتر” بـ 2000 متابع مقابل 20 دولاراً أمريكياً فقط. وكل ما نحتاجه لإتمام العملية هو تحويل المبلغ المُتفق عليه إلى حساب عثمان في موقع “بي بال” (PayPal)، ولا فرق في ذلك بين حساب عربي وآخر بلغةٍ أخرى. الاختلاف الوحيد هو في اختيار الأسماء والصور فقط.

زودنا عثمان برابط الحساب على “تويتر”، وحوّلنا المبلغ إلى حسابه في “بي بال”. وبعد أربع وعشرين ساعة، رأينا زيادة في أعداد المتابعين وصلت إلى ألف متابع، أما الألف الأخرى فجاءت كاملة بعد 48 ساعة.

إنه الواقع العملي الذي تحدث عنه عثمان، المهندس الذي لا يُحب أن يتحدث كثيراً عن عمله، لكنّه لفت النظر في ختام حديثه معنا إلى أن فريقه يُغير أساليبه في كل مرةٍ تُغير فيها المنصات الاجتماعية سياساتها، ليضمن استمرار “سوقه”.

لغة السوق تعرفها المنصات الاجتماعية جّيداً. وكلما زاد عدد الحسابات، عنى هذا مزيداً من التفاعل على المنصة، ومزيداً من وصول الإعلانات إلى المستهدفين منها. و”تويتر”، على سبيل المثال، في مواجهتها مع “البوتس” بين نارين: إما أن تُغلق هذه الحسابات وتواجه أسئلة صعبة من المستثمرين وحملة الأسهم حول تناقص عدد المُستخدمين، أو أن تكون منصةً بلا مصداقية ترتع فيها الحسابات الوهمية، وتنتشر فيها الوسوم ذات الرواج الزائف.

هذا الصراع الداخلي في “تويتر” لم يُحسم بعد، ويبدو أنه مُرشح للتفاقم، خاصة بعد أن أعلنت الشركة في الربع الأول من 2019 أنها ستتوقف عن الإفصاح عن عدد المستخدمين لمنصتها، بعد أنباء عدة عن فقدانها 5 ملايين “مستخدم” في الأشهر الأخيرة من 2018.

وبالطبع فإن خسارة عددٍ كهذا من الحسابات ليس منفصلاً عن صراعات السياسة والتأثير على الرأي العام داخل الولايات المتحدة وخارجها منذ عام 2012. ففي هذا العام دشنت حملة المرشح السياسي الجمهوري ميت رومني الحديث عن حسابات وهمية على “تويتر”، كان لشرائها غرض واحدٌ رئيس: الإيحاء بشعبية كبيرة للمرشح الرئاسي.

آنذاك، كانت الرسالة من شراء هذه الحسابات تدور حول أهمية العدد، ولم يكن الحديث عن “البوتس” مدوياً كما هو حال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، التي أخذت منصات التواصل الاجتماعي بعدها إلى مساراتٍ جديدة تُطالب بالشفافية والتحقق ودورٍ أكبر من شركات “وادي السيليكون” لتنقية منصاتها من إرهاب الحكومات والجماعات المتطرفة وحملات التلاعب بالرأي العام التي حوّلت هذه المنصات من فضاءات للتعبير في وقت ما، إلى آذان حكومية تتعقب الآراء المخالفة عن الروايات الرسمية، وتوظف أنصارها لإشعار المعارضين للحكومات بأنهم أقلية يجب الفتك بها، معنوياً ومادياً.

وليس اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عنّا ببعيد؛ إذ سبق الحادثة هجوم شرس عليه على المنصات الاجتماعية، وصل إلى التخوين والدعوات الصريحة إلى القتل.

عدوى استخدام “البوتس” في حلبة السياسة انتقلت إلى دولٍ عدة. ففي أثناء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية عام 2014، وظّف أنصار كلا المُرشحين، روسيف ونيفيس، “البوتس” لترجيح كفة أحدهما على الآخر؛ ومؤخراً نشط “البوتس” على “تويتر” أثناء الانتخابات العامة الهندية التي جرت في فبراير/ شباط من 2019، دعماً لرئيس الوزراء الحالي مودي ومعارضةً له.

أما في العالم العربي، فقد كانت النظرة المُتفائلة تجاه منصات التواصل الاجتماعي طاغيةً بعد نجاح الثورات التونسية والمصرية والليبية، ولم يكن صوت “البوتس” مسموعاً حينها، مع العلم أن حملات تشويه الاحتجاجات ومنظميها لم تهدأ، والأنظمة التي طالب المواطنون بتغييرها كشرت عن أنيابها الإلكترونية، وهذا ما سنفصل فيه في الحلقة القادمة من هذه السلسلة.